地盤改良と固化材

1. 地盤改良、安定処理、化学的安定処理、ソイルセメント

地盤改良は、人為的に各種材料や施工機械等を用いて、地盤(土)の工学的性質(物理、力学特性等)を改良目的に見合った状態にすることで、主として軟弱地盤を対象に多種多様な地盤改良工法があり、新工法も開発されています。

地盤改良工法=安定処理工法と同じ意味であると思われがちですが、軟弱土にセメント・石灰系等を用いた改良材を添加・撹拌する工法について化学的安定処理、あるいはセメント・石灰安定処理と呼ばれているようです。

地盤改良という呼び方は、このような安定処理だけでなく、排水、圧密、置換え、締固め等の改良工法も含めて総称したものです。例えば、「今回の地盤改良は安定処理工法を採用しました。」のような言い方で使われます。

地盤改良は、使用材料や機械等のメカニズムによって多種多様な工法があります。例えば、部分排水等による含水比(含水量)低下工法、排水による圧密促進効果によりドレーン工法、荷重による密度・圧密促進工法、締め固め工法は、圧密促進・締固めによって、密度の増大、せん断変形の抑制等の効果による改良工法です。また、良質な土や材料に置き換える置換工法やセメント、石灰系材料および各種グラウト材を用いた固結工法やグラウト工法等もあり、これら工法を区分・分類し、施工方法等も含めた工法までを整理するだけで、大変な作業になります。このように、多岐になっている各種地盤改良を分類し、工法概要を説明した文献・書籍も数多くあります。

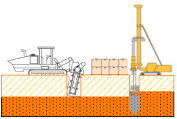

幾つかの文献を参照すると、科学的に分類している場合、物理的な処置なのか、各種改良材による化学的な処理なのかで分かれています。また、改良効果の質として、直接・間接に分けているものもあります。改良効果を経時的にした場合は、短期、長期、恒久のようにも分けられ、工事目的から考えた場合は、補助的扱いなのか本体工事の一部として扱うかによっても異なります。さらに、施工深度から改良対象地盤が浅い、深い、その中間というような改良部位による分類、さらには、これらの施工機械、施工範囲も含めて分類することもできます。

つまり、区分、分類は、いろいろな観点や考え方で異なります。このような分類は、設計段階において、工法選定する際の基準(時間、効能、経済性、規模、施工環境等)等を検討する際に役立ちます。

大半は、設計の際に、改良地盤を基礎地盤と考え、せん断抵抗を増大して安定させるものと沈下対策から地盤の変形防止といったものになっているようです。

とにかく、地盤改良では、○○処理工法という「処理」という言葉が多く、中でも、施工実績や使用材料が製品化され入手しやすいということから、化学的処理工法である固結工法が多用されています。

固結工法といっても、セメント・石灰系の材料を改良材として土と混合する工法、薬液注入のように注入材(無機・有機の硬化剤と水ガラス等を用いたグラウト)を地中に充填・注入する工法、凍結や電気浸透によって固結させる工法と大きく3つに分けられます。安定処理は、施工条件や目的等によって異なりますが、特に、セメント・石灰系の材料を用いた処理工法の実績は多く、施工機械も多種多様なものもあり、浅い部分を改良する「浅層混合処理」、深い部分の改良では「深層混合処理」とその中間の「中層混合処理」も開発され施工例も多くなってきました。

セメント・石灰安定処理の固結(固化)メカニズムの基本的な部分は、セメント、石灰と土との反応で説明できます。このメカニズムを利用したものを土質安定処理と呼ぶ人もいます。土質安定処理という言葉は、道路関係で多用されてきた用語でもあり、路盤などにそのままでは用いられない不良土に安定材《剤》(セメント系、石灰系、アスファルト等)を混合して、コンシステンシー(物理的性状)の改善を行うことや基礎地盤としての変形防止を図るという意味あいが強いため、粒度調整による土工材料の改良や含水比の調整も土質安定処理としていることもあります。

ソイルセメント、流動化処理土および発生土・泥土等の改良にもセメント系・石灰系の材料は使用されていますが、前述した改良工法とは別のカテゴリーにされることが多い工法で、使用材料の固化メカニズムは、土質安定処理と同様ですが、用途区分上、地盤改良として扱われなかっただけです。地盤改良マニュアル第3版(社団法人セメント協会:2003.9.30)では、このような工法も固化処理工法として扱っています。

2. 浅層混合処理と深層混合処理および中層混合処理

セメント、セメント系固化材を用いた地盤改良工法において、改良深度から分類して浅い部分を浅層混合処理、深い部分を深層混合処理、あるいは、深層改良や浅層改良と呼ばれています。

2003発刊の(社)セメント協会の地盤改良マニュアルでは、浅層改良は改良深さを2~3m、それより深い部分を深層で、中間的な中層は3~10mと記述されています。これについてはもう少し施工機械の能力を把握して頂ければ、このような深度で区分するようなことはなく、疑問に思う人も少なかったものと思います。

つまり改良深度は、使用機械の能力により異なり、深度で分けてしまうと勘違いを起こす可能性があります。しかし実際には、施工者はこれらの工法を理解している者同士で検討していますので、業務上では問題にはならないでしょうし、この文言に拘ることもないでしょうが、知らない人はそのまま勘違いすることがあるかもしれません。

住宅の地盤改良の深層混合処理では2~3m程度の改良深度の例が多く、浅層改良でも2~3m程度の部分も施工機械によっては可能ですが、機種が限定されます。戸建て住宅の深層混合処理が重宝される理由の一つとして、杭状の改良体を小型の施工機械で施工でき、基礎地盤も新築物件の保障対象になったことがあげられます。

施工検討等の運用上では、撹拌・混合機構、あるいは開削、削孔メカニズムから、鉛直削孔混合・開削混合、当然ボーリングは地表面から行われるので、改良範囲は浅い箇所でも十分可能になります。浅層混合処理と深層混合処理の大きな違いは、改良材との撹拌効率になります。これは、スラリー状あるいは粉体で混合するものがあります。混ざり具合は、バックホー等で撹拌する工法に比べれば改良効果は良く、先に述べたように、住宅基礎地盤のような比較的浅い箇所でも深層混合が使われます。

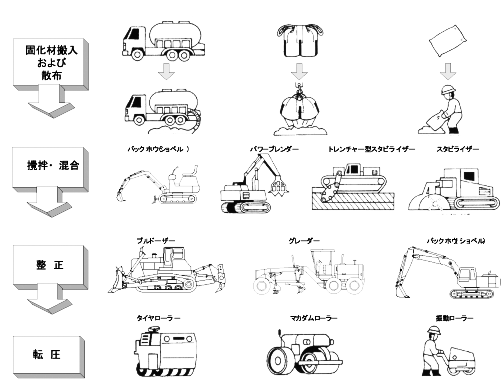

各種処理工法により、使用機械は異なり、その深度も当然異なります。そのイメージを図に示しました。

3. 表層改良

セメント系、石灰系の固化材を使用して土と混合する工法において、表層改良と呼ばれる工法は地表面から比較的浅い箇所(概ね2mまで)の地盤改良のことを指しています。

この改良深度は、施工機械の種類によっても異なります。主として、バックホーやスタビライザーを用いて、粉黛状のセメント系あるいは石灰系の固化材を散布して、軟弱土と撹拌して混合します。主な用途は、造成工事や道路工事の路床安定処理等で行われる工法です。

スタビライザーは、散布した固化材を特殊な回転刃を取り付けた自走機械で撹拌・混合しつつ走行して軟弱地盤を改良する工法です。

また、スタビライザーを用いた場合は、地盤の掘り起こし作業は発生しません。

表層改良では、図には示していませんが、撹拌混合した後、仮転圧して、整正(整地)して転圧を行います。

ただし、地下水位が、改良する深度内にある場合は、適していません。

固化材を散布する際の粉塵対策を行う場合は、粉塵抑制タイプの固化材が使われます。また、スタビライザーから水を散布しつつ撹拌を行う機種もあります。

4. 中層混合処理

地盤改良工法が浅層混合処理と深層混合処理と区分されていることから、一般にいわれている各処理工法の施工可能な深度で中間的な深度を対象にした地盤改良が開発され、その実績も多くなってきています。この工法は、中層混合処理工法と呼ばれ各種施工機械が開発されています。

中層改良で使用される機械は、トレンチャー式と呼ばれ、小型の掘削メカを有したバケット状等の装置をチェーン等で繋いで、チェーンソーのように回転させる掘削機やバックホーの本体に、撹拌翼の回転を縦方向に回転(深層の撹拌翼は水平方向に回転)する掘削機等をアームに取り付けて、地中を溝状に掘削し、スラリー状や粉黛状の改良材と土とを混合する工法です。

このような工法は、地盤改良を手掛けている施工会社が保有していることが多く、撹拌・混合機構の特長により、工法名が異なります。

5. 改良材と固化材

地盤改良(原位置の土を固める施工)を目的で市販されているセメント系固化材、石灰系固化材を、一般的には、固化材と呼んでいます。また、同じ目的で使用される商品のセメントや石灰等も固化材と呼べると思います。すなわち、土を固めるという目的で使われるものは固化材としても呼んでも差し支えないと考えます。

しかし、実際に商品をそのままの状態で使用する地盤改良工法は、粉黛撹拌工法だけしかなく、それ以外のほとんどはスラリーとして使用することが多く、水および他の材料と固化材やセメントを混ぜたものを改良材と呼んでいます。

例えば、「固化材は何を使っていますか?」という質問に、「セメント」ですと答えるようなものです。

しかし、固化材=セメントメーカーや石灰メーカーが販売している商品とした場合、そのままの状態、すなわち粉黛であれば、そのままで土と混合するのか、あるいはスラリー状に加工したものを使うのかは、施工する工法によって異なっています。施工において、ある配合によって地盤改良を目的にした材料を現場等で調合・製造した場合は、すべて、改良材と呼んだ方が適しているものと思います。各種ジェットグラウト工法では、これらは硬化材と呼んでいます。

例えば、薬液注入工法は水ガラスとセメントが使われる工法があります。その際に水ガラスを水で希釈した液体をA液とし、セメントを水とでスラリーにしたものをB液として、それぞれ別の配管で圧送して、最終的にA液とB液にしたものを注入材としたものは、A+B=改良材(注入材)となります。

このように、市販の材料(固化材・セメント等)を地盤改良工法に用いるために、そのままの状態で使用せずに、水や他の材料と混合したものを改良材としている工法にCDM工法、ジェットグラウト、薬液注入材等と多数あります。

また、充填材という用語もあり、これは改良材と間違いやすいのです。流動化処理土も固化材(セメント等)と土と水を混合していますが、原位置の土ではないことが多く、充填、埋め戻し等に利用されているので、厳密にいうと地盤改良ではないと判断され、改良材とは呼ばれていません。

これと同じように、シールド工法の裏込注入材、エアーモルタル等も充填材の分類になります。充填材は、空隙充填や穴埋め、捨てコン等の代用等として用いられています。

すなわち、セメント、セメント系固化材、石灰系固化材、生石灰等の商品は、そのまま利用しても、しなくても地盤改良を目的に使用されるのは改良材でも間違いではありません。

固化材は、製品を販売しているメーカーが、独自性を際立たせてPRして、普通ポルトランドセメント等と差別化することを目的にした用語であって、各種地盤改良工法の材料に適応した改良材とは異なりますが、固化材製品の普及に伴って、改良材=固化材と間違いやすくなっています。

6. 中性固化材とセメント・石膏系の固化材の役割

最近は、中性固化材と称した商品も販売されています。これらの商品の主成分には、半水石膏や酸化マグネシウムが使われていることが多く、改良土のpHを中性領域にすることできるとういことから、中性固化材と呼ばれています。

セメント系や石灰系のpHは、アルカリ側にあることから、改良土のpHがアルカリだと周辺環境に悪影響を及ぼすのではないかと環境に配慮したような際に使われています。

しかし、対象土の特性が同じ場合、石膏系の中性固化材を用いた改良土の強度特性は、セメント系、石灰系の固化材を用いた場合と比較すると、強度発現性においては遥かに劣ります。したがって、中性固化材である程度の強度を求められた場合、添加量はセメント、石灰系に比べて大幅に多くなるものと思います。

固化材という用語は、もともと地盤改良用に生産したセメント系固化材や石灰系固化材が根源ですが、中性領域で土を固めようとするニーズから生まれたものではありません。強度発現や固化のメカニズムから述べると、中性固化材は、「凝集効果を固化として表現したもの」が多く、軟弱地盤のトラフィカビリティーの確保、基礎地盤までの造成を行うための強度発現性と経済性においては、セメント系固化材に比べると劣ります。したがって、特殊な現場事情から使われるケースが多いと思います。

まずは、pHにより周辺に与える影響が大きく、これを最優先しなければならないような場合はしかたありませんが、まず、固化材あるいは改良土そのもののpHが周辺環境上にどの程度影響を与えてしまうのかを知る必要があります。セメント系、石灰系の改良土のpHは、改良直後のpHは12以上であることは知られています。しかし、周辺地盤への影響は、セメント協会資料、セメント会社資料および専門図書等においても、その挙動は小さく、環境被害までを示すものではないことが述べられています。

また、不良土、軟弱土を中性の領域で凝集して、ハンドリングを改善できる材料の種類は限られています。例えば汚染土搬出、産廃評価された土の搬出、特段大きな強度を必要しない土の改良等でありますが、「固化」というイメージを起業者やゼネコンがどのように理解しているのかによるものと思います。実際に「固化材」という表現で強度発現性も良いという誤解が生じる場合もあります。

他にも、凝集効果を固化とした表現しているものがあります。固化メカニズムや効能・効果から固化材の役割を明確にしていないため、どうしても固化材=強度発現性に優れるといイメージが強く、「固化材」という表現は勘違いしやすくなります。実際には、各種固化材の品質や効果を把握した上で使用する事が望まれます。

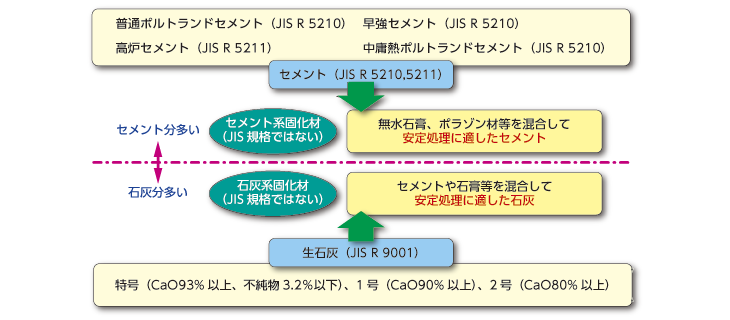

7. セメント系固化材、石灰系固化材

セメント系固化材は、各メーカーがいろいろなタイプを製造しており、統一されていません。しかし、メーカーによって製造過程や配合は異なっているものの、共通認識している固化材は一般軟弱土用です。しかし、現在これらは、六価クロム低溶出型の特殊土用が普及して、一部のセメントメーカーを除き、汎用品タイプとして扱っています。

石灰系固化材は、生石灰にセメント系固化材あるいはセメント、石膏等を混合したものです。

セメント系固化材と石灰系固化材は図に示すようにJIS品ではありません。しかし、物価版や積算資料では、一般軟弱土用として、各メーカー共通のような表現がされています。先に述べたように、大半のセメントメーカーが六価クロム低溶出型を汎用品として扱っているにも係わらず、未だに、仕様書等においては特殊土用、一般軟弱土用と記載されていますので注意して下さい。

石灰系固化材は六価クロムが溶出する可能性は極端に少なくなりますが、セメント分の混合量に関係なく、セメントが混合されている製品で地盤改良を行う場合は、事前に改良土からの六価クロム溶出試験を行う必要がありますので注意して下さい。

8. 改良土からの六価クロム溶出について

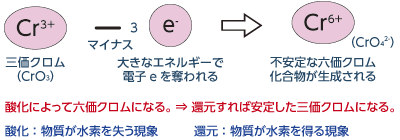

各種セメント、セメント系固化材、セメント等が混合されている石灰系固化材等は、原料としてセメントが使われています。セメントの原料中の天然資源には三価クロムが含まれています。この三価クロムは安定していますが、高温の焼成過程で大きなエネルギーが加わり、酸化して不安定な六価クロム化合物が生成されます。

六価クロムは、酸化作用が大きく、人体の皮膚や粘膜等に付着して放置すると、腫瘍や皮膚に障害を及ぼすといわれています。

一般に、土壌は、鉱物の風化作用や生物的、植物的な有機成分から形成され、概ね地表面から1m程度までをいいます。一方、改良土は人為的に地盤に地耐力を持たせたものをいいます。

環境汚染上では、改良土と土壌は同じ扱いになっている事が多く、現在、地盤改良土は、土壌環境基準に準じた規制があります。

1999年12月、旧建設省(現国土交通省)は、セメント系固化処理検討委員会を設け、当時の地盤改良に使用するセメントおよびセメント系固化材からの六価クロムの溶出に関する研究・検討を行い、翌年3月24日付けの旧建設省通達により、環境庁告示第46号によって改良土の六価クロム溶出試験を行うことになりました。(土壌環境基準では、溶出量の規制を0.05mg/l以下としています。)

その後、民間工事においても土壌汚染対策法が適応されるようになり、公共工事における事前の試験の義務づけもあり、住宅地盤等では極力安全な地盤改良材を使用するようになっています。

9. 改良土からの六価クロム溶出固化材

クロム化合物のうち、クロム原子価が六価ものを六価クロム(K2Cr2O7)といいます。主にクロム酸(CrO42-)、重クロム酸(Cr2O72-)は、pHが酸性のときは酸化力が強く、有毒になりますので、危ないといわれますが、産業としては、この作用を酸化剤等に利用しています。

六価クロムが溶出するのは、土が固化していく過程で生成された水和物が、これを十分に固定できなかった場合に発生しているものと考えられます。

対象土の種類や配合によって強度が大きくならない改良土は、封じ込めが十分でないため、六価クロムが溶出する可能性があります。例えば、火山灰質粘性土は、他の土に比べて水和物阻害を起こす可能性があるため、改良効果(強度発現性)が優れた固化材、あるいは配合で使用した方が安全です。

三価クロムが六価のクロムになるためには大きなエネルギーが必要とされます。反対に、六価クロムは不安定な物質であるため、還元雰囲気で、無害な三価クロムに容易になることも知られています。

還元性のある代表的な土は、植物のフミン酸やタンニンが含まれている腐植土が知られています。また、改良土が地下水位以下の場合も、還元雰囲気になりやすいといわれています。ただし、あくまでも、雰囲気という意味ですので誤解がないようにして下さい。

還元物質としては、硫酸第一鉄、重亜硫酸ナトリウム系の化合物がよく知られています。セメント系固化材は、コンプライアンスという観点からも一部のメーカーはまだ実施していないようですが、セメント専業メーカーのほとんどが、安全性を重要視して従来の固化材に還元効果のある材料を混合して生産し、汎用品として販売しています。したがって、従来の一般軟弱土用と呼ばれる固化材は生産していません。

六価クロム溶出量の基準は、2000年の3月から実施され、公共工事における改良土からの六価クロム溶出量は環境基準以下にするということになりました。同時にセメントメーカーは、これに対応可能な固化材(特殊土用固化材)を販売することになりました。

しかし、すでに、10年以上も経って、一部のメーカーだけが、これまでと同じ固化材を一般用と称して販売しているため、物価版や積算資料といった、設計積算において、いまだに、固化材の種類を「特殊土」と「一般軟弱土用」と区分している資料が多くあります。

10. セメント系固化材の種類

前項で、記述しているように、セメント系固化材を用いた改良土から六価クロムが溶出する恐れがあることから、物価版や積算資料においては、セメント系固化材は、通常の土を対象とした一般軟弱土用と六価クロムが溶出しやすい土を特殊土用として分けています。

しかし、実際には、一部のメーカーを除き、ほとんどのメーカーは、六価クロムの溶出を極力抑えられるようにしたと特殊土用を汎用品として販売しています。すなわち、一部メーカーを除き、一般軟弱土用の固化材は生産されていないということです。

○一般軟弱土用

販売しているメーカーもありますが、もはや、古典的な固化材といえます。対象土は、含水比が80%位までの軟弱粘性土(シルト質、粘土)までの改良、当然、砂混じりやルーズ(緩い)な砂質土も含まれます。

○特殊土用

土の種類によっても異なりますが、改良土中の水和物の一部が固定しない場合や、通常の土と異なって、イオン特性における吸着能が小さい場合、改良土中の六価クロムは三価に還元しない状態で溶出してしまうことがあります。このような土を対象にしたものが特殊土用あるいは汎用固化材です。すなわち、安全な三価クロム化合物に還元しやすく調合した固化材です。対象土は、従来品あるいは一般軟弱土用と同じです。

○有機質土用

土質分類では、強熱減量試験値COが5%以上あれば腐食土ということになります。腐食土は、固化材の水和反応を阻害するフミン酸等が多く含有しているため、水和阻害に抵抗できるように固化材中の原料を調整した固化材を有機質土用としています。

○高有機質土用

有機質含有量(強熱減量試験のCOの値)でいうと、50%程度以上を対象にしたものと考えてよいと思います。泥炭、黒泥などは、有機物含有量は比較的大きいことが知られています。このような土を対象にしていますが、それ以下でも安全を考慮して使用されることもあります。

○粉塵抑制固化材

表層改良では、固化材を粉黛のまま、散布してバックホー等で撹拌・混合します。その際の粉塵が舞って周辺環境を悪化する可能性があります。周辺環境に配慮して、粉塵量を極力抑えられるようにした固化材が粉塵低減型です。一般には汎用品(特殊土用)の固化材にテフロン、グリセリン、グリコール系をコーティング加工しておき、微細粉が飛散しないように加工したものです。また、強度発現性に優れた固化材を粉塵低減型にした品種もあります。

11. セメント系固化材の最小添加量

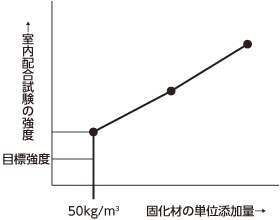

改良目的や改良工法等によっても異なりますが、一般に室内配合試験を事前に行って配合量(添加量)を決めます。

ここでは粉黛添加で土を改良する場合の例で説明しますが、室内試験の強度は、実施工で得られる強度(現場強度)と養生条件や撹拌効率等を考慮して、室内配合の目標強度を設定します。

この現場強度と室内配合強度の比率は、安全率として扱い、各種工法や施工条件によって異なります。

室内試験は、普通は添加量を3水準以上として行います。また強度試験は、工法によって評価する強さ(圧縮強さ、コーン指数等)の種類に対応した試験方法で行います。通常、地盤改良では一軸圧縮強さ、泥土固化ではコーン指数になります。

例えば、目標の強度が各水準の試験値より下回った場合は、確認のために適正添加量を求めるために試験水準を追加して行います。

しかし、表層改良等では、目標強度を満足する際の添加量が50kg/m3以下であっても、撹拌効率等を考慮して、50kg/m3としています。

ただし、混合精度が高いことが証明され、所定の強度を満足できる場合や、残土処理において、強度が大きくなりすぎると、ハンドリングが悪くなるような場合は適応しません。

12. 石灰による地盤改良

古代ローマの路盤に石灰安定処理が行われていたといわれています。また、我が国では、古代ローマほど遡ることではありませんが、土間の床に、石灰(消石灰)と土(砂・砂利も含む)およびニガリ(塩化マグネシウム混合物)を混ぜて叩き固めて仕上げたタタキ(三和土)と呼ばれるものがあります。これを地盤改良というのかは別として、昔の人は、いろいろ工夫して土を固めていました。

石灰といっても、生石灰、消石灰、湿潤消石灰、石灰系固化材があり、どれも、地盤改良材として利用されています。中でも、地盤改良工法に多く使われているものとして、生石灰と石灰系固化材があります。

消石灰および湿潤消石灰は、主として表層改良に使われています。湿潤消石灰は、消石灰に水を添加して特殊加工したもので粉塵抑制として使われています。

石灰は、セメントの水和反応と異なって、発熱・脱水という効果から、早期に泥状土を団粒化したい場合に使用されることが多いようです。石灰による団粒化とは土と混ざり、イオン交換等の化学的な反応により、土粒子同士が結合(凝集)して、より大きな粒になることをいいます。

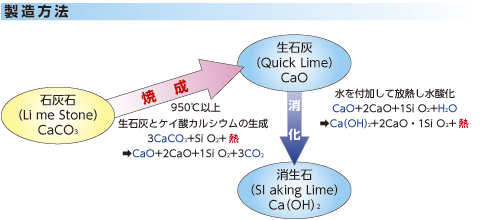

○生石灰【CaO】

セメントと同様、石灰岩を焼成して製造しますが、セメントに比べて低い温度で焼成しています。生石灰は水と反応して消石灰になります。その際に水分子を取り込むと同時に高温で発熱するため、脱水効果によって、含水比を低下するこができます。ただし、蒸気も発生し、未水和の石灰も一緒に舞うことがありますので注意が必要です。

また、水分を吸収すると消化作用により、消石灰の状態になります。その後、粘土鉱物であれば、土粒子表面の負電荷とカルシウムの陽イオンが結合して、針状結晶体(エトリンガイト)を生成します。セメント系に比べて改良土の強度は大きくなりませんが、締め固めによって改良土として安定させることができます。ただし、土の含水比によって不向きな場合もあります。

○消石灰【Ca(HO)2】

生石灰の消化反応によって生成したものが消石灰です。したがって、消化反応に伴う発熱は無く、土との固化作用は主に、ポラゾン反応であるため、セメント改良土に比べると強度発現性に劣るため、用途も締め固めが伴う地盤改良に利用されることが多いようです。

13. 生石灰の作用

生石灰を用いた改良効果は、主に、消化吸収による発熱と膨張作用および凝集効果によって土粒子は団粒化します。

発熱作用は、水分と生石灰の反応で次のようになります。

CaO+2CaO+1SiO2+H2O ⇒Ca(OH)2+2CaO・1SiO2+熱

この発熱は、生石灰1gに対して、1.17KJ/gになり、体積膨張は、最初の生石灰の体積の約2倍程度になります。

粘性土は、砂質土に比べて、含水比は大きく、コンシステンシー改善のための含水比低下には効果があります。

次に凝集作用です。石灰のカルシウムイオン(+)と土粒子表面電荷(-)とのイオン交換反応等により、電気的な引き合いが生じます。また、土粒子同士も引き合って凝集するので、土中の水分は、一時的に動けずに閉じ込められます。

したがって、塑性の程度が低下した状態で団粒化するので、一見、パサパサの状態に見えます。

この作用は、改良の初期状態です。その後、カルシウムイオンが吸着した土粒子は、フリーライム(未反応の石灰)とさらに反応して、針状の結晶鉱物(エトリンガイト)を生成します。

この反応生成物は成長して、さらに結合しつつ、固化が促進されます。また、ポゾラン反応(シリカ質混合材のポゾランと可溶性シリカの水酸化カルシウムとの反応による潜在水硬性によって、シリカ質化合物が生成されること)によって、固化の強さは大きくなります。これは、土中の炭酸・炭酸ガスとの反応によるものです。

このように、改良土は徐々に安定化していきます。

しかし、石灰の特徴を生かした改良だけでは、強度発現において満足できないという場合もあります。その際、石灰とセメントおよび石膏等が混合している石灰系固化材が使用されます。

14. 改良土の特性

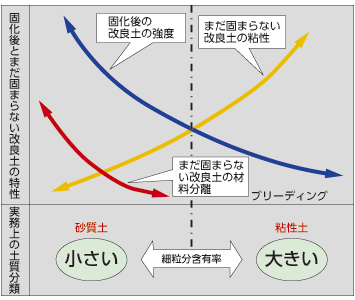

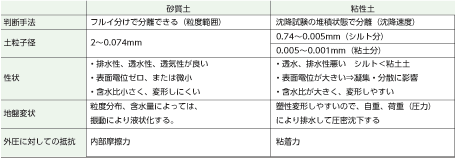

土は土質材料として、一般に実務上の表現で、主に粒度構成から粘性土(C材)と砂質土(φ材)の2つに分類しています。

粘性土に改良材(固化材)を混ぜると改良材との化学反応により改良土の粘性は、砂質土に改良材を混ぜた場合と比べて大きくなり、改良土中の土の細粒分含有率が大きいほどこの傾向が見られます。

実施工における撹拌混合性を阻害する要因にも土の性状(粘着性、陽イオン交換容量等)が影響します。

また、砂質土にスラリー系の改良材を混合すると改良土表面より、改良土からの余剰水が排水される場合もあります。

一方、固化後の改良土の強度は、砂質土と粘性土では砂質土が混合されていた方が大きくなり、その傾向は細粒分含有率が小さくなるのに伴い大きくなります。

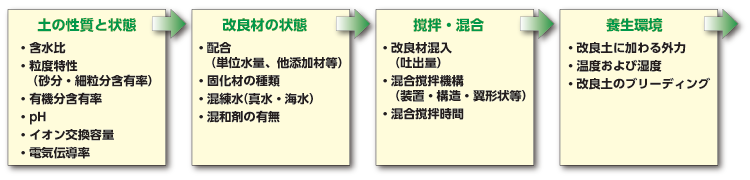

改良土の強度に影響を及ぼす要因は下図のようになります。

15. 改良土の強度発現イメージ

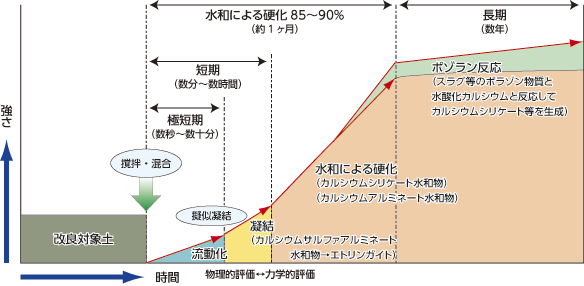

スラリー工法では、土中の水分も含めて換算した水セメント比(W/C)が小さい程、粉黛撹拌では、添加量が多いほど、硬化セメントの圧縮強度は大きくなります。

セメントスラリーを用いた場合で説明しますが、セメントスラリーは、土粒子間の接着剤的な役目をして、改良土の強度発現に寄与しています。(粉黛混合の場合は、図中の短期からの強度発現を参照下さい。)

改良材が土との結合することにより生じる物理化学的現象を土の特性から推定し、これを水和反応と関連性をもたせて、改良土の時間経過に伴う強度発現性についてモデル化すると図のようになります。

強度発現は、混合後に一時的に改良土の強さは弱くなり、その後、徐々に発現します。改良土の長期的な強度の評価としては一般に材齢7日、28日の一軸圧縮強さを採用していますが、極短期的な「まだ固まらない改良土」の力学的性状についてはベーンせん断試験で行われている例が公表されています。

16. 土の分類

我が国では、農学の分野で最初に「土壌調査」が実施されました。その後、工学の分野では、工事を対象に、土の分類に関してまとめられました。間違えていたらすいません。その時代の背景では、道路建設工事が盛んで、これに伴って、道路土工指針(1956:日本道路協会編)が最初にまとめられたものと思います。その後、現在の地盤工学会(土質工学会)が1973年に日本統一土質分類法を提案し制定したとされています。

建設工事では、主にコンクリートと鉄というイメージがありますが、土を材料として利用することは今よりも多かったものと考えられます。これは「土木」という言葉からも想像できます。

現在でも、土質分類を工学的に行って土の良否を判断しているのは、最初の頃からは多少は改善されましたが、日本統一土質分類法に準じています。

この分類法では、まずは土の粒径から、礫質土・砂質土・粘性土に大分類さして、さらに、採取した土を該当する粒径別に区分した土質の割合により、粘土質とか、砂混じり等と、さらに小さく区分しています。

そして、土の分布状態や物理・化学的特性等から、有機質・火山灰質に分類しています。

日本統一土質分類法の粒径の区分は、もともと、米国の分類方法を参考にして考案されたものと考えられます。(各種の土粒子径の分類 参考)

先に述べたように、建設工事では、地盤としての土だけでなく、材料として扱うことも多く、そのため、土を固有の性質により分類して、細粒土では、コンシステンシー限界からも分類が行われます。

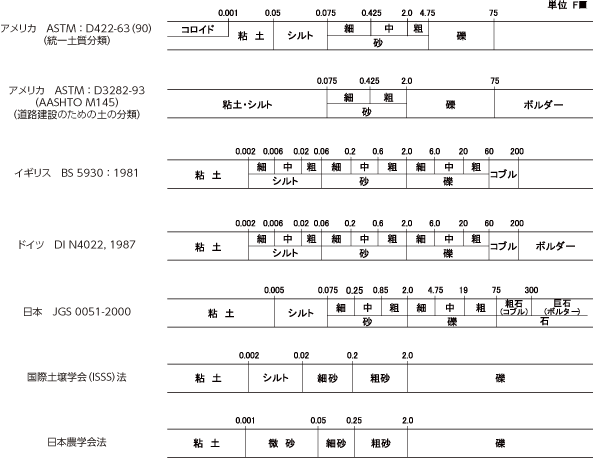

17. サウンディング

サウンド(音響)は主に音楽を聴いて、振動数等を感覚的に評価するもので、あいまいな表現も多いと思います。サウンディングとは、このサウンドからきている意味です。

サウンディングは、地表面から目視できない、地中の土の状態を地上の測定位置で一定のルールを基に測定して地盤の強さを判断する手法です。

このように、地盤を原位置(調査地点の場所)で調査する、幾つかの地盤調査方法を総称してサウンディングと呼んでいます。

つまり、サウンドでいう、音や聴いた感触に相当するものは、地盤調査(サウンディング)では、貫入試験の場合は、貫入時や測定時の回転数や打撃数等で探るというものになります。

まとめると、サウンディングは、パイプやロッドの先端に貫入抵抗体を取り付けて、圧入・回転・打撃等により地中に貫入したときの抵抗値の測定を行って、相対的に硬軟・締まり度合いを知ることを目的とした地盤調査のことです。

サウンディングは、地盤の強さを相対的に調査することを目的にしていますので、したがって、対象土の摩擦角や粘着力を求めることはできません。しかし、N値との相関性もあることが知られていますので、これらを利用して推定することはできます。

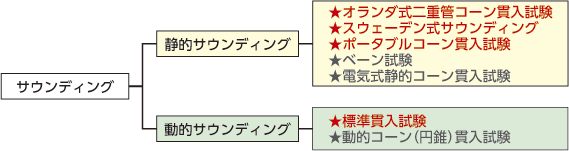

18. ポータブルコーン貫入試験

この試験はコーンペネトロメータを用いて行うサウンディングのことです。

コーンペネトロメータは、人力で地中にコーン(円錐)状のロッド先端部を押し込んで、その時の抵抗値から算出したコーン指数(コーン断面積当たりの貫入値)で、各種建設用の重機のトラフィカビリティを検討するのに使用されています。

この試験器は、米国陸軍の技術本部水路局(WES)が、軍用車両のトラフィカビリティを判定するため用いたもので、1960年頃、当時の鉄の技術研究所が軟弱地盤の調査に対応させ、その試験の手軽さから普及したものです。

図のようにコーン、ロッド、荷重計、貫入用ハンドルから構成されています。種類は単管式と二重管式があります。先端のコーンは先端角30°で、底面積は6.45cm2と3.24cm2があります。

人力での貫入試験であり、比較的軟らかい地盤を対象にしており、トラフィカビリティの判定、盛土の締固め管理、発生土の改良における土質区分等に使用されています。

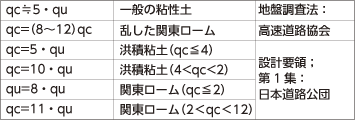

また、コーン指数は、一軸圧縮強さquと相関があるといわれ、関係式もあります。

また、コーン指数は、発生土の土質区分するために利用されています。これは、国土交通省が平成13年に指定副産物に係わる再資源の利用促進に関する判断基準の事項を定めて省令したもので、発生土について第1種から第4種建設発生土に区分したものです。

19. 発生土の改良確認のコーン指数

建設現場で施工する際に、ダンプトラックやブルトーザ等の土工機械が使われることが多く、現場内で安全に作業するための走行性を把握する必要があります。

地盤が軟弱の場合は、走行性が悪くなるため、これを改善する必要があります。地盤改良前後の地盤の状態を容易に把握して改良の有無を判断するために、使用されているのが、コーンペネトロメータによるコーン指数です。

コーン指数と土工機械の関係は、道路土工指針にもあります。しかし、建設機械は、この道路土工指針にある重機だけでなく、多種多様なものがあり、トラフィカビリティーを目安にする際には、最新の重機の荷重等を参考に検討した方が良いと思います。

また、コーン指数は、土の一軸圧縮強度やN値への換算式もあり、地盤の強さをN値として評価する際に利用されることもあります。

このように操作性も容易で指標等もあることから、現場で容易に測定できて、他の強さに換算ができるため、建設現場から日々発生する土の搬出・運搬および再利用等の際のハンドリング性や改良の目安を判定することの可能であることから、「建設発生土利用技術マニュアル」の発生土の判定基準にも利用されています。

ただし、発生土の扱いは工学的判断だけでなく、周辺環境や法的処置等もあるので、それらの情報との総合評価になりますのでご注意下さい。

「建設土発生利用技術マニュアル」に記載されている改良土(土質材料)の基準値は、他の機関の管轄における発生土利用の判断基準としても利用されています。

これには、先の項目(ポータブルコーン貫入試験)で述べたように、発生土を改良した際の土の状態とコーン指数で、第1種~4種土質材料(改良土)の判定値が示されています。

コーン貫入試験は、本来、粘性土地盤を対象にするもので、あまり大きな強度に改良したものは、人力だけでは、所定の貫入速度で抵抗値を測定することはできません。試験室では、コーン部分を圧縮試験器に取り付けて測定したり、自動貫入試験器等で判定しています。

また、一般に再利用土において、コーン指数が200kN/m2未満となるものを泥状土として扱われています。これは、標準仕様ダンプトラックに山積みできずに、その上を人が歩けないような状態ということです。

ただし、汚泥については、扱いが異なりますので適切な処理を行なう必要があります。

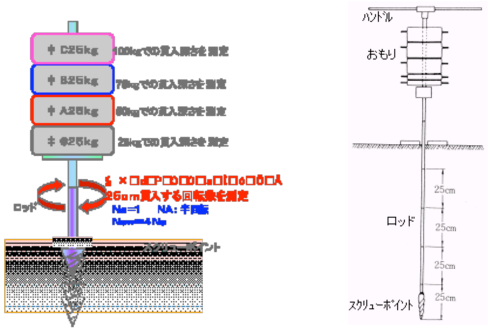

20. スウェーデン式サウンディング

この地盤調査法は、その名の通り、スウェーデンの国有鉄道で地盤調査として利用され、その後、周辺諸国でも普及したそうです。この調査法を1954年頃に我が国でも導入して、JIS規格に制定されました。

住宅地盤の調査では、JISA1221(2002)として戸建住宅向けの地盤調査もあることから、このスウェーデンデン式サウンディング試験で調査するケースが多いようです。

調査方法は、図のように。錘を追加して100kgまでになるまでの貫入深さと、ハンドルを回転させながらスクリュー状の先端部を押し込んだときの半回転を1回として貫入深さ1mあたりの回転数を測定します。

測定値は粘性土と砂質土に分けて、N値に換算して評価します。

粘性土:N=0.03・Wsw+0.05・Nsw

砂質土:N=0.02・Wsw+0.067・Nsw

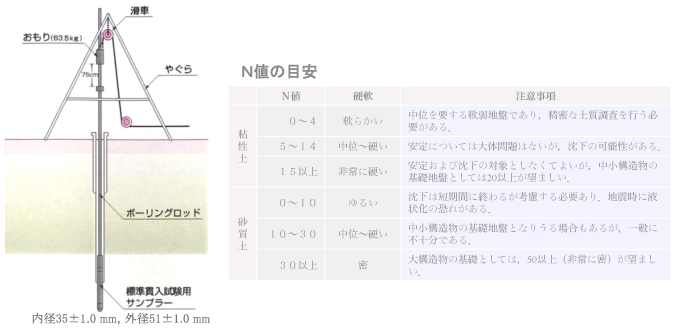

21. 標準貫入試験

標準貫入試験は、原位置における地盤の硬さや締まり具合の指標になる所定の深度のN値を測定するものです。実際には、三又(サンマタ)と呼ばれる、やぐらを建てて、図に示すように、サンプラーの上のボーリングロッドに固定したノッキングブロックに、63.5kg の通称「モンケン」と呼ばれるドライブハンマーを76cm±1㎝の高さから自由落下させて、地中に30cm貫入させるのに必要な打撃回数をN値として測定するもので、打撃を行うことから、動的貫入試験とも呼ばれます。

これは、ポータブルコーン等と異なり、人力貫入でないので、地中深く測定できる他に、サンプラーから土の試料を回収し、土の物理試験用の試料にすることもできます。

このN値は、ボーリング孔の掘削において、1m毎にN値を測定します。

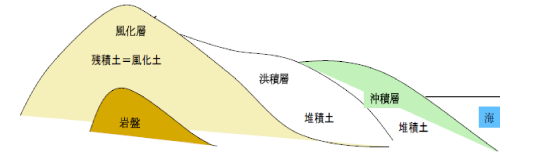

22. 地層と地盤、地質と土質、土壌

一般的に地盤とは、我々の生活に直接影響する地表面あるいは地表面付近までの深さをいうことが多いと思います。

しかし、地下数十メートルのシールドトンネル工事やケーソンおよびビルの基礎等の工事では、その工事対象となる地層も地盤と呼んでいます。つまり、建造物の安全性や環境に対しての対象となる部分の地層を地盤といいます。

一方、地層は、地形的な観点から河川等の水の動きや火山噴火といった自然の力による、運搬、堆積、侵食等から成り立って、自然の大きな作用があった箇所を除くと、ある厚みで、ほとんどが地表面と水平方向に近い状態で分布している層状の堆積物をいいます。

この自然の力によってできた土の堆積物は、水は高い所から低いところに、重いものより軽い方が移動しやすいので、地形的には粒径の小さい粘性土は、低い地域に運ばれます。そうした低地は、軟弱地盤になっていることことが多いようです。

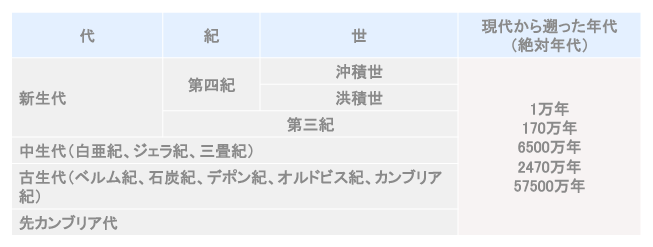

地層においては、年代によって呼び名が違います。我が国では、軟弱地盤が比較的多い、沖積層が分布している地帯が生活圏になっています。

地質と土質という表現では似ていますが、地質とは、先に説明した地層の深度によって異なる地盤や岩盤等の性質を意味しています。

一方、土質は、土質工学(地盤工学、土質力学等)という学問の分野からきている用語で、主に土の物理・力学的な性質を表すときに使われます。

大学では、地質は理学分野、土質は工学分野に分かれていますので、その学問を学んだ人によって表現が異なることもあるので、聞く人によっては、混同してしまうかもしれません。

また、土質のことでも土壌と呼ぶ人もいます。もともと、生活に密着したものは食物で、その生産工場の田畑は土で構成されています。歴史的にいうと農学の方が工学より先にあった学問でもあり、土壌という表現の方が古くからあり、一般受けされているような気がします。また、土壌汚染法は、農業地だけでなく、住宅地や建設工事にも適応されています。

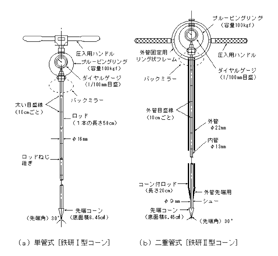

23. 軟弱地盤について

軟弱地盤とは、何と比べて軟弱なのか、何をするためには軟弱なのか、これは、すでに、軟弱でない地盤を想定しているため、安全でない地盤を軟弱と評価したということでしょう。

軟弱でない地盤のイメージでは強い地盤、締まった地盤、走りやすい地盤、変形しない地盤等になります。さらには、普段は大丈夫だけど震災等においても安定している地盤等を含めると広範囲になります。軟弱地盤によって起きる被害としては、一般には沈下、地すべりあるいは液状化現象が考えられます。つまり、地形から判断したり、地質、土質から判断したり、工学的な数値からも判断しています。

地名では、水に関係する文字で、池、沼、水、サンズイが着いている文字等からも昔の地形を物語っており、そうした土地は軟弱な地盤であることが多いといわれています。今では、一見、何ともないと思っても、昔の河川周辺を宅地造成や埋め立てによって地形が分らなくなっている場合もあります。

工学的には、土を分類して、土粒子径から砂質と粘性質土に分けています。砂より、粘性土の方が水分は多く含まれています。水分を多く吸着しているといった方が良いかもしれません。

多くの土粒子は細かくなると表面に電荷を持っていて周辺の水分子と会合するという特性(水素結合等)があり、一般的には含水比(乾燥した土粒子と水分との質量の比率)が大きくなっています。また、粒径も小さいので、表面積と質量と割合(比表面積)も大きくなり、水と馴染みやすくなっています。

一方、砂質土は、石が細かくなった状態の構造で、粘性土に比べて、粒径は大きく比表面積は小さく、表面電荷の影響もほとんどありません。したがって、水との吸着力は小さく、水はけが良い状態になっています。つまり、粘性土の方が水分は多く含まれ、軟らかい状態であるため、変形もしやすいことになります。砂は、水はけがよいため、地下水で満たされ状態だと、地震等の大きな力が加わると、土中の水分は排水されるので、体積変化が生じて沈下の原因になります。

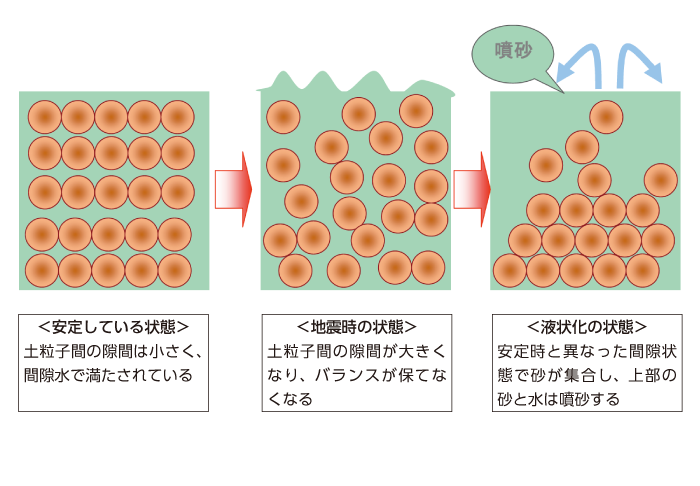

以上より、一般に、軟弱地盤は粘性土地盤を指すことが多く、地盤変形によって沈下しやすいことがいえます。しかし、砂質土でも地下水位が高く、粒径が揃ったような状態にあると地震等の振動で、粒子間の隙間は小さくなり、体積減少すると沈下の原因になります。これを液状化現象と呼んでいます。

また、水が溜まりやすい地形の箇所(湿地・沼地等)では、植物が堆積してできた腐植土とよばれる地盤もあり、これも軟弱土として扱われます。

見た目では、例外もありますが、軟弱粘性土は、暗緑色、黒灰色であることが多いようです。

24. 軟弱地盤の改良

軟弱地盤の改良は、現状の地盤の強さが、計画している構造物を支えるだけの耐力がるのか、あるいは、災害時に影響を最小限にできるのかのよって検討が行なわれます。

そのため、改良前の状態を把握するため事前の調査を行います。

これには工学的な数値が必要となりますが、建設目的によって、判断基準とする評価値が異なります。すなわち、仮設工事のような一時的なものなのか、恒久的な耐久性を待たせようとするのかのよって異なります。これらにより、地盤改良工や使用材料が検討されます。

一般には、着工前の標準貫入試験のN値(N値の説明を参照)で評価されることが多いようです。N値は、小さいほど軟弱であると評価され、砂質土のN値は、粘性土に比べて、大体、大きくなっています。また、着工後に得られた地盤の情報から変更する場合もあります。

粘性土では、土の硬さや変形抵抗について評価するコンシステンシー性からも判断します。これは土のコンシステンシー限界(液性限界・塑性限界)から判断できます。また、土の強さを示す力学的試験等でも判断されます。つまり、軟弱地盤対策の有無を判断します。

軟弱地盤対策では、設計に対応させるため、対策前後の数値等で改良効果を設計上のシミュレーションから判断します。通常、建物に悪影響を及ぼすような地盤に対しては、地盤改良が行われます。悪影響とは、主に沈下のことです。

一般には、地盤改良の有無、改良範囲、改良後の強さは、事前の調査、試験を行って、改良後の状態から構造物の安定性を判断します。大型構造物等では、FEM解析等も行われます。このような計算や解析では、現状の地盤定数を用いて被害予測した後に、改良後の定数に置換えて、どの程度まで改良できるのかが検討されます。これが、先に述べたシミュレーションのことです。

住宅地盤関係では国土交通省告示1347号、建築基準方施工令大93号において、地盤調査のサウンディンングから許容応力度を算出して、基礎の構造方法について示しています。(詳しくは、該当告示、施工令参照)

○20kN/m2以下:杭基礎であれば施工してもよい。

○20~30kN/m2:ベタ基礎、杭基礎であれば施工してもよい。

○30kN/m2以上:布基礎、ベタ基礎、杭基礎であれば施工してもよい。

○自重による沈下、地盤の変形による建物への損傷がないことを確認。(地耐力)

通常の木造住宅においては、自重(建物の単位面積当たりの荷重)重さを布基礎で施工できない場合は、軟弱地盤になるものと考えられます。この支える力を地耐力とか支持力といい、おおよそ3t未満だと軟弱地盤になります。

25. 液状化現象

液状化は、砂質地盤で起きる現象です。まず、理解するためには、この現象になっていない地盤の状態を知る必要があります。

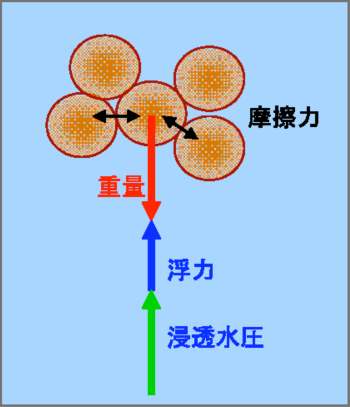

水で満たされた状態(地下水位以下の状態)の砂地盤は、その砂粒と砂粒の間が水で浸されています。砂粒は水の密度(比重)より重いので、水の浮力に耐えられるため、砂粒が積み重なっている状態になっています。これが安定されている状態と考えて下さい。

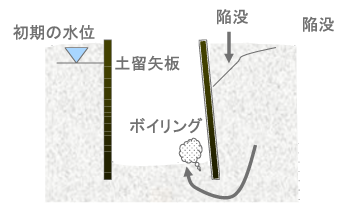

しかし、何らかの理由で、砂地盤の下部から上部に浸透流により水圧が加わると、水中の砂の密度によって下部方向に加わる砂の重量以上の押し上げる力が加わります。そして、砂粒どうしの摩擦力がなくなると砂粒は動き回ることになります。

例えば、砂地盤を開削すると、開削していない地盤より開削側の方が上部の重量が軽くなるので、矢板の根入等の対策を施していない場合、このような現象が見られ、開削側に水が沸騰したような状態で噴砂します。沸騰のようなから、ボイリング(噴砂)と呼ばれます。

砂地盤では、このような力のバランスの乱れから、地盤変状します。自然界では、砂層の下から被圧水(不透水層に挟まれた透水層の中で大気圧よりも大きい圧力が加わる地下水)が湧き出すクイックサンドもこれに相当します。

地震時に砂地盤で見られる液状化現象も同じような原理で発生します。特に、砂の粒の大きさが、同じような状態になっている方が、液状化しやすくなります。